¡Hola a todos ! Привет всем!

Этот блог создан для детей, которые только начали или продолжают освоение испанского языка.

Опираясь на свой опыт, я разработала интенсивный курс уроков, который максимально задействует все формы восприятия в изучении языка (моторика, слух, визуализация). В этой авторской программе постаралась охватить как можно больше интересующих и насущных тем, поэтому курс может быть полезен любому, кто начал изучать испанский.

Материала достаточно, по мере сил буду обрабатывать его и переводить в электронный вид.

Выяснилось, что для хорошего усвоения иностранного языка ребёнку нужно вовлечься в процесс обучения всеми доступными способами, от складывания пазлов из слов в предложения до просмотра мультфильмов на изучаемом языке\разговора с носителем. Иными словами, необходимо создать все естественные условия, какие были у ребёнка с рождения, когда отовсюду его окружал родной язык. Поэтому, окунувшись даже на небольшое время в среду с носителями языка (например, поездка с родителями на отдых в Испанию), дети начинают с лёгкостью воспроизводить готовые речевые формы из разговорной речи. Эта среда не воспринимается ребёнком как процесс обучения, а как естественный процесс.

В школе же наоборот создаётся искусственная среда, и требования к ребёнку получаются соответственные: выучить, например, разом спряжение глагола "хотеть", а ещё и в нескольких временах (а в испанском языке временных форм больше, чем в русском). И совершенно нормально, что у ребёнка такая зубрёжка вызывает отторжение. Весь этот список глагольных форм становится похож на запутанный клубок, к которому со временем добавляются всё новые и новые нити, вместо того, чтобы распутать основной клубок. Ребёнок задаётся абсолютно рациональным вопросом "зачем?". Зачем ему это? Даже если ему объясняют, "зачем", практически это не подтверждается: у ребенка нет таких условий, где бы он испытывал острую нужду использовать все эти формы одного и того же инфинитива "хотеть".

Нужно прислушаться к ребенку, потому что он практичен и, сам того не подозревая, отсеивает всё ненужное, в отличие от взрослого, который пытается ухватиться за несколько вещей одновременно при изучении языка. В итоге ребенок отлично запоминает нужные ему пару-тройку слов в активном запасе, взрослый имеет десяток в пассивном и воспроизводит их, в отличие от ребёнка, с напряжением.

Понятно, что школа, к сожалению, не располагает таким количеством времени, чтобы процесс изучения языка лился потоком, иными словами, был приближен к жизни и реальности. Условия школы вынуждены подгонять каждого под отчётность, которая, в любом случае, создаёт детям стресс, из-за которого они не узнают о том, что изучение языка может быть в радость и без какого-то ни было психологического напряга.

Поэтому, если у вас всё же есть такая возможность и если ребёнок не выполняет какую-то учебную отчетность (контрольные, тесты и т.д.), не торопите и не требуйте от него заучивания хоть тех же самых глагольных форм, как таблицы умножения. Ребёнку должно быть интересно, ему нужно понимать, зачем он это делает, удовлетворяет ли это его потребность или нет (не зря Толстой, великий педагог, под успешным и продуктивным процессом обучения понимал тот, при котором ребёнок получает ответы на свои вопросы; именно тогда дети охотно принимают информацию, которую доносит до них учитель, более того, ребёнок начинает сам задавать вопросы: "А как будет это...?", "А вот это...?" Здесь задача учителя быть чутким к новым запросам и раскрывать в учебном процессе ответы на интересующие ребенка темы: дети тогда буквально превращаются в "губку", которая со всей внимательностью готова впитывать в себя всё).

Грубо говоря, лучше ребенок пока будет знать "я хочу" и " ты хочешь" и будет применять эти формы постоянно, без напряга и усиленного вспоминания, чем знать все формы инфинитива "хотеть", но держать их только в голове и быть неспособным составить с ними нужные ему предложения. А остальные формы он догонит в процессе их распознавания в речи: он увидит, к кому адресована данная форма, и поймёт, что это уже не "я хочу", не "ты хочешь", а, допустим, "он хочет" или "они хотят".

Заметьте, если Вы учите иностранный язык, и заучиваете разом все формы глагола, вы силитесь потом вспомнить каждую из них, вы делаете паузу при переводе, ваша речь не льется, а идет с запинкой. Причем вы извлекаете из головы "сфотографированную" картинку из тетрадки и двигаетесь сверху вниз, как было записано "я хочу", "ты хочешь", "он хочет"... Фактически Вы становитесь "заложником" этой картинки (без неё вы не сориентируетесь сразу, как извлечь форму "мы хотим", Вам придётся отсчитать от "я хочу", "ты хочешь"...). Это чисто интеллектуальное заучивание, которое уступает живому восприятию. Поэтому происходит быстрое "вылетание" слов из памяти: зазубренные слова не попадают в активный запас (не используются на практике), они находятся в пассивном запасе - как "спящие" слова - то ли проснутся, а то ли нет. Другое дело, когда ребёнок постоянно слышит в речи языковые формулы (возьмите хоть простое восклицание "¡Vaya!", которое переводится как "надо же!"\"вот тебе раз!"\ "ничего себе!"\"ух ты!"\"ну и ну!"\"вот это да!": одна короткая форма утвердительного императива - повелительного наклонения - отображает весь спектр русского перевода) и они у него начинают ассоциироваться абсолютно естественным образом с теми объектами, которые он по-настоящему, а не в голове, воспринимает.

И ребёнок и взрослый не сталкивается таким образом с "бичом" всякого, кто начинает изучать иностранный язык, - всеми нелюбимыми "исключениями" глаголов. Почему это ты говоришь "я иду", а в будущем времени глагол превратится в "я пойду", а почему в прошедшем времени ты скажешь "я шёл"? Русскоговорящий только разведет руками, если, конечно, в школе ничего не упоминали об этих трансформациях глагола движения. Но тем не менее все русские дети с самого детства так говорят и для них это никакие не исключения, для всех русскоговорящих "это нормально". Также нормально и будет для человека, который в языковой среде слышит, допустим, слово "vine" (я пришёл) или мудрёную форму отрицательного императива "no te preocupes" (не беспокойся). Эти слова ничем не будут выделяться для него из остального потока речи. Человеку будет и невдомёк, что это что-то такое, что требует пристального внимания и запоминания.

Да, этот способ изучения языка более медлителен и нетрадиционен, но он органичен и обеспечивает надежный результат, в отличие от "зубрежки". Итак, только естественная среда может дать"спокойное" и качественное усвоение.

Если ребёнок изучает иностранный язык в школе, ему просто необходимо обеспечить весь тот недобор информации, который он так или иначе не дополучит в школе. И не только с помощью репетитора. Это и привлечение мультимедии (мультики, аудиосказки, какое-то игровое приложение и т.д.): ребёнок не чувствует "напряга" умственной деятельности, но, сам того не замечая, продолжает развивать язык (это и пополнение словарного запаса, повторение уже известных слов, которые могли находиться в пассиве, а теперь переходят в актив, это и постановка правильного произношения; ведь можно слушать радио\смотреть телепередачи, ролики и любые видео, фильмы\ игры\ общение с иностранными друзьями).

Было отмечено, что у людей, у которых были проблемы с фонетикой, свели практически до нуля все свои ошибки, "ничего не делая", а просто слушая радио, занимаясь повседневными делами, и потом сами стали слышать акцент других людей (русскоговорящих), а также улавливать интонации диалектов (Испания, Аргентина, Мексика и т.д.).

Иностранные друзья - это бесценный и видимый скачок в улучшении своего языка. Это твой он-лайн учитель круглые сутки. Взрослому организовать себе этот ресурс просто. Ребёнок не сможет обойтись без помощи, поэтому настоятельно рекомендую, чем раньше Ваш ребёнок станет общаться с носителями языка, тем быстрее заговорит на языке (найти подходящих собеседников по возрасту ребёнка можно, например, в Instagram). На первых порах ребенку нужна поддержка и одобрение, заинтересованность самого взрослого, а дальше дети подхватывают инициативу, ведь ими движет любопытство. Их постоянно будут спрашивать "как дела?" , "что делаешь?","когда тебе в школу?" , "какая у вас погода?", "а у тебя есть домашние животные?", "сколько тебе лет?", "где ты живёшь?", "как тебя зовут?" ... И эти вопросы задаёт не строгий учитель в классе, а это приятель\подруга спрашивает - максимум комфорта и удовольствия. Ну как тут не ответить? И самому ведь интересно спросить, а как там погода в далёкой Аргентине и какие мультики любишь ты?

Это бесконечная тренировка, отработка одних и тех же вопросов-ответов. Многие удивляются, учил-учил ребёнок в школе язык, ну что-то же он "должен" сказать, приехав в другую страну. Но ребёнок, как ни странно, теряется, и тут дело не только в страхе разговора с незнакомцами, ребёнок сталкивается с аналогичной проблемой, которая есть и у взрослых, которые усиленно прилипают к учебнику, но имеют мало практики с носителями, либо не имеют вообще. Учебник - хорошо, выполнение упражнений - хорошо, но без практики рассчитывать на нормальное общение не приходится. Фантастическим образом все правила мигом вылетают из головы, когда ты вступаешь в контакт вживую с носителем, а между тем как никакой фантастики тут нет: для человека, тут уж хоть для ребёнка, хоть для взрослого, это своего рода стресс. И поэтому, если нет опыта языковой практики, у человека, к сожалению, остаётся неприятное чувство, связанное с переживанием и стрессом, с незакрытым гештальтом понять собеседника и ответить на вопрос. Если же языковая практика была, и в достаточных объёмах, стрессу уступит удовлетворение и радость от того, что "я смог!". И это стимулирует к получению этого опыта ещё и ещё.

Тут всё как с физическими упражнениями: либо ты только читаешь книги по спорту, но твои мускулы остаются в той же форме, либо ты к теории (которая должна иметь меньший процент, чем практика) добавляешь максимум практики. Почему теория составляет меньший процент? Если мы говорим о качественном усвоении материала, то где-то 20% теории не перегружают мозг (даже если вы уверены, что готовы враз вместить в себя больший объём информации), а имея остальные 80% практики, вы можете рассчитывать, что эти 20% не улетучится к следующему уроку. Как раз этот эффект и наблюдается у учеников школы или же у тех, кто пытается скорыми темпами охватить большой пласт информации: знания мгновенно начинают разлетаться.

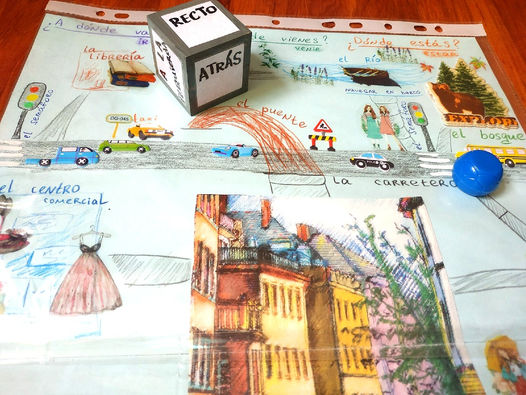

За время нашего совместного труда с детьми я заметила, что детям нужно ни в коем случае не выпадать из потока его жизни и его мира; ребёнок хочет чувствовать себя полноценным человеком, которому доступны все нормальные вещи, как, например, чтение объявлений, просмотр мультиков, разгадывание загадок\кроссвордов и т.д. Этот игровой формат позволяет включить такие темы, как "в ресторане" (значит, ребёнку в руки нужно дать "настоящее" меню, чтобы он позвал официанта и заказал себе самостоятельно понравившиеся ему блюда, а в конце дать чек, - всё как в жизни), "в магазине" (одна из излюбленных детьми игра, где они могут покупать и продавать вещи, - ещё одна ролевая игра, которая позволит в будущем чувствовать себя увереннее, если такие же ситуации произойдут в жизни), "на улице" (уметь ориентироваться в окрестностях) и др. Всё это сокращает до минимума дистанцию между ребёнком и языком, он видит, что его знания ему пригождаются.

Маленький P.S. на эту тему: всем детям, которым были предложены к прочтению бумажные объявления с отрывающимися бумажками, после занятия шли звонить по указанным номерам:) Это не может не радовать. Обязательно нужно серьёзно воспринять намерение ребёнка, позволить ему сделать звонок, чтобы он имел возможность реализовать свое намерение и почувствовать удовлетворение от своей вовлечённости в процесс. У него останутся приятные впечатления от такого опыта, даже если на том конце провода никто не ответит, может, "просто хозяина объявления не было дома?"

Ещё один момент, который вынесла в своей практике с детьми: пока ребёнку непонятно, что это такое за языковое явление в русском языке, ему бессмысленно объяснять то же самое на испанском, а уж тем более требовать выучить.

И самая распространённая тема в таких случаях - это глагольные времена.

Ребёнок в школе вот так на уроке, посреди своих сверстников вряд ли поднимет руку и скажет, что ему непонятно, о чём речь. Не все дети признаются в этом и один на один с преподавателем, что что-то непонятно.

Для детей нужно рисовать временную шкалу (длинную линию, на конце которой стрелочка)

(как пример)

можно назвать

эту шкалу

"путешествием

во времени".

Сразу увидите,

как поменяется

отношение ребёнка к этой теме :)

и объяснить, что у в русском языке дела обстоят куда проще для испаноговорящих людей, которые изучают русский, им нужно понимать только три времени: настоящее, будущее и прошедшее. Далее дать ребёнку понимание этих самых времён через примеры: вот сейчас что мы делаем? сидим на диване, например, значит, ты скажешь "я сижу на диване", а если ты скажешь "вчера я сижу на диване" - чегой-то как-то не звучит, верно? ну-ка поправь себя. И ребёнок поправит:) дети очень любят поправлять:) А если скажешь "завтра я кушаю мороженое" - как-то тоже не звучит, как нам поправить? Ребёнок тут же смастерит "завтра я скушаю мороженое". Видишь фокус? Какой такой фокус? :) Нам в русском языке потребовалось прибавить букву "с" к слову "кушаю", и получилось "скушаю" - и это означает, что это ты сделаешь хоть на минутку, по позже, чем сейчас. Этого ты ещё не сделала, это будет твоё будущее действие. Вот это, будущее время. "Я сделаю?" - это в будущем, хоть через пять минут, хоть завтра. "Я делаю" - это ты уже делаешь, это сейчас происходит. "Я сделала" - ты это уже не делаешь, это уже произошло, хоть пять минут назад, хоть вчера. Значит, прошедшее время = что уже прошло.

Такой пример приблизительного простого разъяснения для ребёнка (вы же не будете ему объяснять ребёнку про времена через глаголы совершенного и несовершенного вида).

А вот дальше задача преподавателя - донести нечто, описание чего у ребенка даже и не было в голове: что в испанском языке может быть несколько настоящих времен (задайтесь с ребенком вопросом, а как ты думаешь, как же это можно так сказать о том, что мы сейчас сидим на диване в двух вариантах, и это будет для вас невыполнимой задачей, но вот с вашими подсказками вы можете раскрыть ребёнку тот факт, что даже в русском языке о будущем и прошедшем можно сказать хотя бы двумя способами (в старославянском есть формы и плюсквамперфекта, от которых сейчас у нас остались выражения типа "я уже было пришла, как вдруг...") - например, для прошедшего времени: "я играла" (длительное действие, поэтому вопрос "что делала?") и "я поиграла" (однократное завершённое действие, поэтому вопрос "что сделала?"); для будущего времени: "я буду петь" (что буду делать?), "я спою" (что я сделаю?). Пусть ребёнок приведёт свои примеры, чтобы вы поняли - он действительно понимает теперь, о чём вы ему рассказали.

Вот с этого начинается ввод в тему про времена. А уже потом вы знакомите детей со спряжением глаголов.

И опять же: можно дать списком, какие будут окончания у глаголов, а можно пойти через понимание и объяснить, зачем вообще глагол изменять. Тут хорошо заходит аналогия с родным языком. Во-первых, предложите ребёнку оставить инфинитив (этот термин можно и не употреблять, просто сказать "идти", например. И предложить ребёнку для всех местоимений наштамповать "идти". Как это будет выглядеть: "я идти", "ты идти", "он идти", "мы идти" и т.д. Можете даже произносить это с акцентом иностранца, пытающегося говорить по-русски. Детям становится понятно, что так звучит смешно. А потом предложите все местоимения ограничить одной формой, например, самой частотной "я иду": "ты иду", "он иду", "мы иду"... Ребёнок сразу начнёт вас поправлять, обязательно приведёт и свои неправильные примеры:) И ему станет понятно, зачем же нужны нам эти разные окончания.

Ещё один момент, на котором не могу не остановится, это метод "через истории" ("сторителлинг" storytelling). Подразумевает этот метод НЕ учение грамматики, а только прослушивание историй, вопросов к ним и + ваши быстрые ответы, не задумываясь. В России пока он не имеет широкого распространения, но его эффективность нельзя переоценить. У Вас на руках текст небольшой с переводом, Вам идёт начитка этого текста, а потом и вопросов к нему (+ вы отвечаете на эти вопросы). Чтобы было более понятно, что это такое, я обязательно размещу на сайте примеры таких уроков.

Это одинаково хорошо двигает язык и взрослых, и детей. Нацелено только на понимание текста. Слушать - понимать - отвечать. Это и обогащение словарного запаса, и формирование активной лексики, а главное - естественное усвоение языка, как было со всеми нами при усвоении родного языка: мы слышали, понимали, говорили. Мы не запоминали правил. Только слушать и понимать.

Для преподавателей это отличная возможность продвинуть уровень языка своих учеников.

Ещё один вопрос, которым часто может задаваться взрослый: давать ли ребёнку что-то учить, запоминать?

Если это "таблица" глаголов с окончаниями, о которой уже шла речь ("я иду", "ты идёшь", "он идёт" и т.д.), то, ещё раз повторюсь, это на пользу не пойдёт. Формы быстро вылетят из головы при таком интеллектуальном запоминании. Но именно эта форма, к сожалению, и практикуется в школах.

Лучше дать ребёнку стишок\ скороговорку\ считалочку\ включить песенку. Слушая песенку на ЛЮБОМ иностранном языке, какой бы ни была там сложной грамматика, ребёнок запоминает на слух!:) И у него появляется в запасе уже готовые речевые конструкции, которые он может использовать в речи прямо сейчас!

Для детей нужно максимально красочности и наглядности. Поэтому чем больше у вас учебного "инвентаря", тем живее ребёнок воспринимает даже такие непростые в понимании, а в русском языке и вовсе несуществующие вещи, как, например, артикли.

Очень рекомендую для преподавателей какие-то темы (например, "Погода") сопровождать карточками. Почему дети их так обожают и у них легко идёт процесс запоминания? Потому что карточка - это порционный материал. Из маленьких "порций" ребёнок сам составляет предложения.

На этом сайте Вы найдёте и объявления; и загадки; и небольшие квесты, где нужно кого-то освободить, выполнив все задания правильно; и кроссворды; и ресторанное меню;и пословицы, и скороговорки, и считалочки, и рифмы; и много других увлекательных практических занятий, в том числе видеоуроки в игровой форме.

На странице "Vamos a practicar Давай практиковать"

Вы можете видеть два статуса занятий:

и

(готово) (в процессе)

Каждый урок обновляется и пополняется новыми материалами и заданиями.

В разделе "Materiales Материалы" Вы можете посмотреть список игровых приложений для телефона, ссылки на словарик-онлайн, радио, мультики, телепередачи и т.д.

¡ Que tengan suerte en el español!

Всем успехов в изучении испанского!:)